生命とは何か—— この問いに真正面から向き合い、見えないものに目を凝らし、考え続けた科学者たちがいます。ここで紹介する10人は、「いのちをつなぐ学校」校長で生物学者の福岡伸一さんが「フクオカハカセのセンスオブワンダー」で紹介するために選んだ特別な人びとです。このページでは、生まれた順にその歩みをたどりながら、科学がどのようにして「いのち」や「公衆衛生」を照らしてきたのかを見ていきます。詳しくは、それぞれの動画もぜひご覧ください。

アントニ・ファン・レーウェンフック(1632年–1723年)オランダ

レーウェンフックは、人類ではじめて手作りの顕微鏡を使って、微生物の姿を見た人です。水や歯の汚れなど、身のまわりのものを何度も観察し、細菌や赤血球、精子など、目に見えなかった「いのちの存在」を発見しました。特別な教育を受けていたわけではありませんが、「よく見たい」という強い好奇心と探究心が、科学の扉を開きました。フクオカハカセは、この「世界をただよく見たい」というレーウェンフックのまなざしに、科学の原点を感じ、自分のヒーローと語っています。

動画リンク→

第2話 目に見えない世界

ジョン・スノウ(1813年–1858年)イギリス

スノウは、感染症がどう広がるのかを科学的に調べる「疫学(えきがく)」という考え方をつくった医師です。19世紀のロンドンでコレラが大流行したとき、人びとは原因がわからず困っていました。スノウは、患者が使っていた井戸に注目し、地図に感染者の場所を記録することで、感染が特定の井戸水から広がっていることを見つけました。この発見によって、公衆衛生の考え方が大きく変わりました。冷静な観察と記録という科学的な方法で人びとの命を守った先駆者です。

動画リンク→

第5話 病気はどこからやってくる?

ゼンメルヴァイス・イグナーツ(1818年–1865年)ハンガリー

ゼンメルヴァイスは、「手を洗うことで命が救える」と初めて示した医師です。当時、多くの女性が出産後に感染症で亡くなっていました。彼は、医師たちが手を洗わずに診察していたことが原因ではないかと考え、塩素水での手洗いをすすめました。その結果、死亡率は大きく下がりましたが、まだ細菌が知られていなかった時代だったため、まわりの医師には受け入れられませんでした。のちに細菌学が発展することで彼の考えが正しかったと証明され、今では「感染予防のパイオニア」として、世界中の医療現場でその精神が受け継がれています。

動画リンク→

第6話 手洗いのはじまり

ルイ・パスツール(1822年–1895年)フランス

パスツールは、微生物が病気や食べ物が腐る原因になることを明らかにした科学者です。牛乳やワインを温めて安全に保存できるようにする「低温殺菌法(パスチャライゼーション)」を開発し、食の安全に役立てました。また、狂犬病のワクチンも開発し、多くの命を救いました。それまで「病気は自然にわいてくる」と考えられていましたが、パスツールはそうではなく「原因は外から来る」と証明しました。見えないものの力を観察と実験で確かめた彼の姿勢は、現代医学の出発点になりました。

動画リンク→

第12話 食べものと微生物

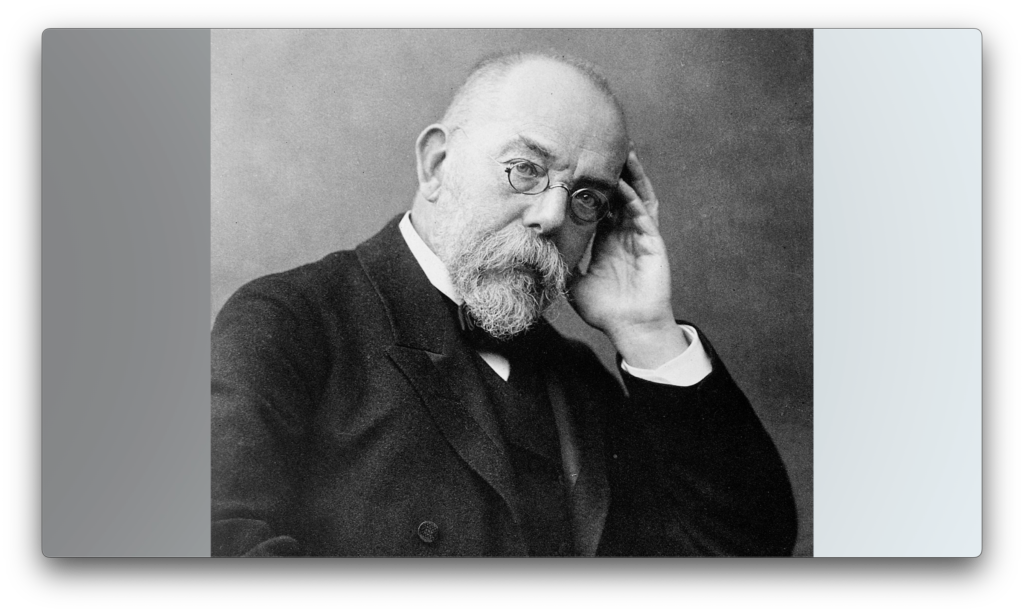

ロベルト・コッホ(1843年–1910年)ドイツ

コッホは、「細菌が病気の原因になる」ことを初めて科学的に証明した医学者です。彼は、炭疽菌、結核菌、コレラ菌などを見つけ、それぞれが特定の病気と関係していることを明らかにしました。そして「コッホの四原則」という、今でも感染症の研究に使われている考え方を示しました。当時、命を奪っていた病気に対して、観察と実験をくり返して立ち向かい、ノーベル生理学・医学賞も受賞しました。

動画リンク→

第7話 病原体をつきとめる

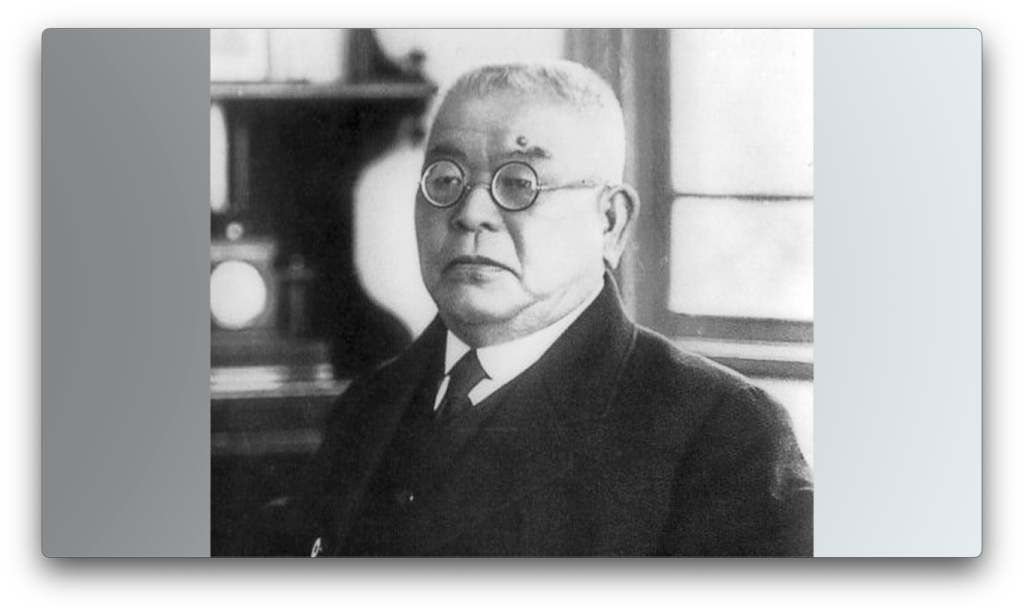

北里柴三郎(1853年–1931年)日本

北里は、日本の医学を現代のかたちにした研究者であり教育者です。ドイツでコッホのもとで学び、破傷風菌に対する免疫血清を世界で初めて開発しました。日本に戻ったあと、ペスト菌を発見し、感染症の研究や対策に取り組みました。また、日本初の感染症研究所をつくったり、慶應義塾大学医学部の設立に関わったりと、多くの医師や研究者を育てました。師であるコッホとの親しい交流は晩年まで続きました。現在の新しい千円札に描かれているのも、彼の医学への大きな貢献をたたえてのことです。

動画リンク→

第14話 近代日本医学の父

ロナルド・ロス(1857年–1932年)イギリス

ロスは、マラリアという病気が蚊によって広がることを初めて証明した医師・研究者です。当時、マラリアの原因ははっきりしていませんでしたが、ロスは蚊の体の中にマラリア原虫がいることを発見し、病気がどう広がるのかを明らかにしました。この発見によって、マラリアを予防する手がかりが生まれ、世界中の人々の命が守られるようになりました。その功績により、1902年にノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

動画リンク→

第16話 蚊とマラリア

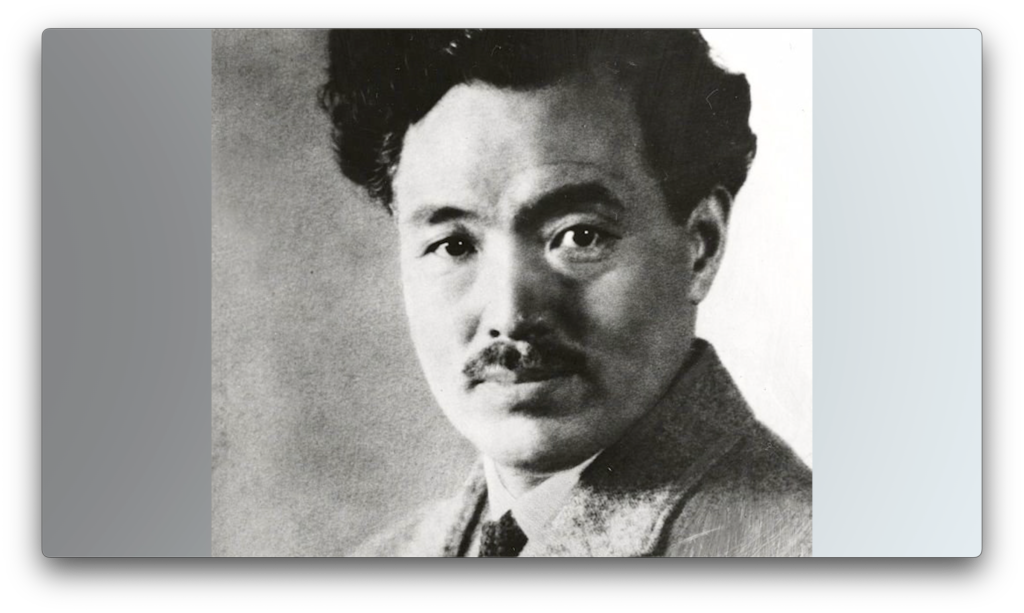

野口英世(1876年–1928年)日本

野口英世は、厳しい環境の中で育ちながらも、世界の第一線で活躍した日本の細菌学者です。子どものころ、大やけどを負った手の治療をきっかけに医学を志し、努力を重ねてアメリカのロックフェラー研究所で研究を行いました。梅毒、狂犬病、黄熱病などの感染症の研究に取り組み、南米やアフリカでの現地調査にも積極的に参加しました。最後は、黄熱病の研究中に自分も感染して亡くなりました。千円札の顔にもなった、日本で最も有名な科学者のひとりです。

動画リンク→

第3話 ウイルスって何者?

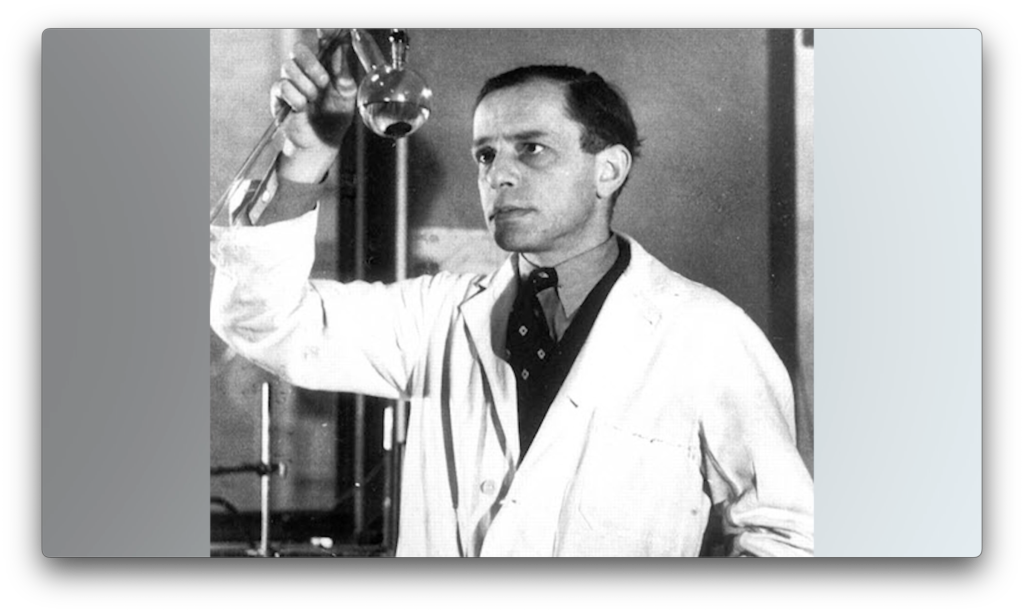

ルドルフ・シェーンハイマー(1898年–1941年)ドイツ→アメリカ

シェーンハイマーは、「体の中では物質が常に入れかわっている」ということを明らかにした生化学者です。放射性の“しるし”をつけた栄養素を使って、食べ物が体の中でどう変化するかを追いかける新しい方法を考え出しました。これにより、「生きていること」は“動かないもの”ではなく、“流れの中にあるもの”としてとらえられるようになりました。この考えはフクオカハカセの「動的平衡(どうてきへいこう)」という生命観にもつながっています。ナチスの迫害から逃れてアメリカで研究を続けましたが、43歳の若さで亡くなりました。

動画リンク→

第8話 生物は機械ではない

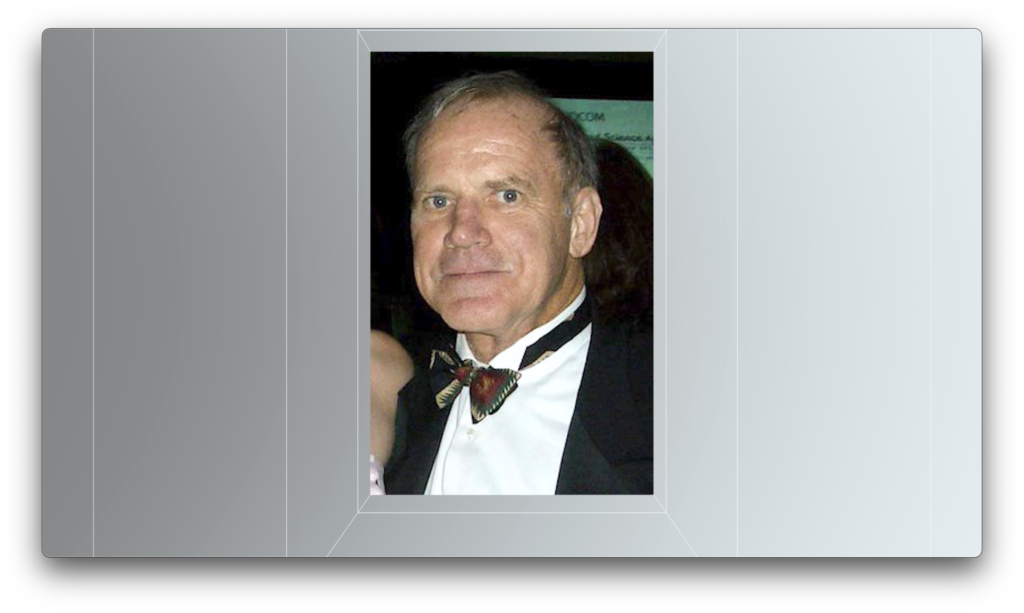

キャリー・マリス(1944年–2019年)アメリカ

マリスは、DNAをたくさんコピーできる「PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)」という技術を開発した科学者です。ごくわずかなDNAから必要な部分だけを増やせるこの技術は、病気の検査や遺伝子の研究、犯罪捜査など、さまざまな場面で使われています。とくにCOVID-19(新型コロナウイルス)の検査では、多くの人の命を守るためにこの技術が役立ちました。1993年にノーベル化学賞を受賞し、分子生物学の大きな進歩を支えました。サーフィンが大好きで自由な精神を持つとてもユニークな科学者でした。

動画リンク→

第15話 パンデミックとPCR

10人の科学者の横顔を簡単に紹介してみました。動画ではフクオカハカセの語りによって、より活き活きとこれらの人物を感じることができます。時代順に見てみると、生命科学史の流れも知ることができるのでオススメです。歴史や人物について詳しく知ると、学びがもっと面白くなると思いますよ!